Publicado en El Comunista nº 40, 41, 43, 44, 50 (entre diciembre de 1980 y diciembre de 1981).

Las luchas y las organizaciones sindicales son inseparables de la sociedad capitalista. Mil veces la clase burguesa ha querido exorcizarlas y mil veces han renacido con un empuje mayor.

La burguesía inglesa, que durante siglos condenó por ley todo intento de coalición obrera, debió terminar reconociéndolas en 1825 ante la actitud amenazadora del proletariado. La burguesía francesa comenzó su reinado promulgando la Ley Chapelier que prohibía las organizaciones sindicales obreras, pero debió reconocer las finalmente en 1864, 73 años después. Lo mismo ocurrió en otros países, como en España.

La primera organización de obreros tejedores de Barcelona hizo su aparición en el verano de 1839 y fue oficialmente disuelta en enero de 1841. Pero eso no acabó, ni mucho menos, con las organizaciones obreras de resistencia y con las huelgas. Un siglo más tarde, el franquismo desplegó toda su violencia contra las movilizaciones sindicales, pero no pudo impedir su renacimiento ni la eclosión de movimientos tanto más radicales cuanto que chocaban con la voluntad represiva del Estado, como tampoco el renacimiento de organizaciones obreras de defensa económica.

También los regímenes de partido único al servicio de los capitalismos de Europa del Este tienen sindicatos verticales integrados en el Estado burgués y han reprimido ferozmente las luchas obreras, como en Polonia (1956, 1970, 1976) , pero no han conseguido evitar el impetuoso re nacimiento de la lucha sindical y su organización.

Los regímenes democráticos , los imperialistas en particular, han querido poner una sordina a las luchas obreras económicas por medio de una política de prebendas y migajas para sectores obreros enteros, así como de corrupción de las organizaciones sindicales, pero no lograron impedir el «mayo francés», el «otoño caliente» en Italia, las poderosas huelgas mineras en los EE.UU., los sobresaltos sindicales crónicos de los trabajadores ingleses, como así tampoco, que tiendan a renacer con los crujidos del capitalismo que han seguido a la crisis económica mundial que se desencadenó en 1975.

La burguesía ha debido reconocer finalmente la evidencia y considerar a las huelgas y a las organizaciones sindicales como una «plaga» inseparable de su propia sociedad. Unas y otras, pues, deben resultar de las leyes propias del modo de producción capitalista.

Raíces materiales de la lucha sindical

No es necesario ser un experto en economía política para saber lo que todos los obreros saben, o sea, que las luchas sindicales giran en tomo a tres ejes esenciales: salarios, tiempo y condiciones de trabajo. A la actividad sindical concierne la venta de la fuerza de trabajo. Desposeídos de toda reserva, de los instrumentos y medios de producción capaces de proveerles de los productos necesarios a su existencia, los trabajadores asalariados no poseen otra mercancía que su fuerza de trabajo para vender en el mercado, para así procurarse los medios de subsistencia necesarios a él y a su familia.

Del precio pagado, del salario, depende el «nivel de vida” del trabajador. De las condiciones de trabajo estipuladas depende el consumo de su fuerza de trabajo, su capacidad de recuperación y el desgaste prematuro o no del trabajador. Salarios «demasiado» bajos impiden que el obrero se procure para él y su familia los productos necesarios a la reconstitución de su fuerza de trabajo y a su reproducción[1]. Una jornada de trabajo demasiado larga y ritmos de trabajo demasiado intensos conllevan no sólo la imposibilidad de reconstituir en un lapso de tiempo normal su fuerza de trabajo, sino también un desgaste rápido del organismo humano (como en el ejemplo clásico del pluriempleo).

Donde condiciones muy desfavorables han trabado la capacidad de lucha y de organización sindical de los trabajadores, eso queda reflejado indeleblemente en sus cuerpos mismos. Basta ver, por ejemplo, el desgaste físico precoz de los obreros agrícolas, de los trabajadores de la pequeña industria, de los obreros inmigrados en los países imperialistas (sometidos a salarios por debajo de la normal y a cadencias infernales en los trabajos públicos, en la limpieza y en los sectores de la metalurgia) para constatar los efectos de la venta de la fuerza de trabajo en condiciones desfavorables durante largos períodos de tiempo.

El interés del capitalista a la baja de los salarios, a la extensión de la jornada de trabajo y al aumento de la intensidad del trabajo, interés que se opone frontal y directamente a los intereses de los asalariados, no resulta de factores coyunturales, sino de tendencias constantes del capitalismo mismo. El objetivo del capitalista no es la producción en sí, ni menos aún el «bienestar» de la sociedad, sino la producción de plusvalor, o para decirlo con la terminología corriente, la ganancia. Pero la ganancia es lo que le queda al capitalista una vez deducidos todos sus gastos, salarios incluidos, del precio de la producción anual. A precio fijo la ganancia varía en sentido inverso a los salarios. De allí resulta el interés permanente del capitalista en disminuir los costes salariales.

Paralelamente, una vez fijado el salario, el patrón tiene interés en extender la jornada de trabajo y en intensificar sus ritmos. De esta manera los costes salariales disminuirán en relación a la producción total, aumentando la ganancia del capitalista.

La «psicología patronal» no es sino el reflejo de las exigencias férreas de las leyes de la producción capitalista. Estas exigencias se imponen como leyes coercitivas externas a través de la competencia que los capitalistas se hacen entre sí. La competencia les obliga a actuar en ese sentido, y si lo hacen mal terminan por ser barridos de la jungla del mercado.

Ya de por sí vivísima en periodos «normales», la competencia entre capitalistas se exacerba en épocas de crisis, donde aparece de manera aguda que se ha producido demasiado para la capacidad de absorción del mercado. En estas condiciones, los capitalistas no tienen más remedio que tratar de abaratar a toda costa los costes de producción para disminuir sus precios de venta respecto a los competidores, y acrecientan así su presión para disminuir los «costes salariales» con la baja de salarios, con la reestructuración de plantillas y con el aumento de la «productividad del trabajo», es decir, de la intensidad y de la jornada de trabajo.

A título de ejemplo, en los EE.UU., el número de empleos industriales descendió en 557.000 en el período que va de los años 1970-1974 a 1980. En Francia, la disminución fue de 492.000. En España, la caída fue de 440.000 empleos industriales. Sin embargo, el índice de la producción industrial en los tres países mencionados era en 1980 superior al del período anterior.

Estas tendencias, que se desarrollan ampliamente en el ámbito de la industria, se extienden también en el terreno de la producción agraria y el comercio, por doquier el Capital se implanta y busca valorizarse, es decir, apropiarse de una parte del plusvalor confiscado a la clase de los productores asalariados. Las leyes que rigen la producción capitalista se extienden por todos los ámbitos de la actividad social y de terminan las relaciones entre patrones y asalariados, tanto en la producción como en la circulación de mercancías. De allí que la actividad sindical no concierna solamente a los obreros industriales y agrícolas, sino también a los trabajadores del comercio, de la banca, de los servicios.

El obrero aislado está a merced de la burguesía

La compra-venta de la fuerza de trabajo opone directamente el trabajador asalariado al capitalista. La ideología burguesa proclama que dicha oposición se sitúa en un plano de Igualdad, pero esa Igualdad es puramente jurídica, no social. ¿Qué igualdad puede haber entre un capitalista y un obrero aislado? ¿Qué igualdad puede existir cuando el burgués posee el capital y, por tanto, los bienes de producción, y cuando el obrero, desprovisto de toda reserva, debe tratar de vender cotidianamente su fuerza de trabajo para poder sobrevivir? ¿Qué igualdad puede haber entre una clase que posee toda la riqueza social y otra clase desprovista de todo?

Los numerosos obreros que, empujados por la necesidad, empiezan a trabajar para un patrón sin haber estipulado siquiera el monto del salario, o que hacen trabajo «negro» a pesar de todas las «garantías» jurídicas, desmienten de manera estridente las vanas e hipócritas pretensiones del liberalismo.

Desde el punto de vista jurídico, es cierto que el obrero puede rehusar vender su fuerza de trabajo a un patrón dado, pero esto ya no es cierto cuando se ve el problema en la relación entre las clases. Los obreros son esclavos asalariados de toda la clase burguesa. Si bien uno puede negarse a vender su fuerza de trabajo a un capitalista dado, para poder sobrevivir no puede negarse a venderla a la clase capitalista. ¡Cuán numerosos son los «centros” de obreros «disponibles» donde los patrones van a procurarse la fuerza de trabajo que les es necesaria y donde los obreros están a la espera de la demanda patronal! Las oficinas de empleos son un ejemplo entre muchos otros.

La ideología burguesa pretende aún que la competencia que los capitalistas se hacen entre sí tiende a estabilizar espontáneamente el salario a un nivel que representarla su «justo» precio y en condiciones que serían las «normales”. Dejando por el momento de lado lo que debe entenderse como «justo» precio del salario y condiciones «normales» de trabajo, y si bien es cierto que dentro de ciertos límites la competencia que los capitalistas se hacen entre sí es un factor que da lugar a una tendencia coyuntural de alza de los salarios en períodos de prosperidad económica, esta tendencia está contrarrestada a su vez por tendencias mucho más generales y constantes del capitalismo, a saber, la descalificación del trabajo en la industria y el crecimiento del ejército de reserva.

La descalificación es el resultado de la gran industria que hace del obrero un simple apéndice de la máquina. Cada vez más, los trabajos industriales exigen una menor formación profesional de la mano de obra y crean la posibilidad de reemplazar a los trabajadores calificados por obreros sin preparación técnica especial, cuyo costo de formación es cada vez más reducido y cuyos salarios, por consiguiente, lo son también. La incorporación masiva de la mano de obra femenina en la industria, que hay que saludar por haber integrado en gran escala a la mujer en la producción social arrancándola de la esclavitud y del embrutecimiento doméstico, así como la absorción masiva en la industria de masas inmensas de campesinos expropiados, refleja esa tendencia general, cuyo resultado visible es que hoy día prácticamente toda familia obrera necesita del trabajo tanto del hombre como de la mujer para poder satisfacer las necesidades familiares[2].

La formación de un ejército creciente de proletarios condenados al paro, ejército industrial de reserva del Capital, que ejerce una presión constante a la baja sobre los salarios, es una ley general del modo de producción capitalista. Veamos el caso de España. En pleno auge económico del período 1969-1974, el número de parados aumentó regularmente de 183.000 a 434.000 (¡y teniendo en cuenta que el número de emigrados fue en ese lapso de tiempo de 1.257.000!). La crisis acelera su ritmo: 754.000 en 1975, 1.083.000 en 1978 y 1.500.000 en 1980. El porcentaje de parados en la población activa total pasa de 2,5% en 1974 a un 11% en 1980[3].

La presión «espontánea» de este ejército de reserva sobre el nivel de los salarios salta a la vista en dos países donde ha aumentado continuamente el número de parados y donde no ha habido en el último período grandes luchas sindicales: EE.UU. y Francia. En los Estados Unidos los ingresos obreros disminuyeron en un 14,5% en el período 1972-1980, mientras que en Francia descendieron en un 13,7% entre 1971 y 1980.

Cuando el obrero aislado se enfrenta, pues, con el capitalista aislado para establecer el monto del salario y sus condiciones de trabajo, no sólo pesa su situación de sin reserva obligado a vender su fuerza de trabajo, sino también la tendencia de la gran industria a simplificar constantemente el trabajo y el aumento tendencial del ejército industrial de reserva. El obrero aislado, lejos de estar en este terreno en un plano de «igualdad» con el capitalista, no puede sino sufrir aún más y con todo su rigor su situación de inferioridad social y económica.

Para escapar a este estado de simple esclavo a merced del despotismo patronal, de salarios de miseria y de condiciones de trabajo embrutecedoras y degenerativas física y moralmente, los obreros no tienen otra vía que coaligarse entre sí para plantear una oposición colectiva a la presión del Capital.

***

Hemos visto en nuestro número anterior que el obrero aislado está sin defensa ante las presiones constantes del Capital en el sentido de la extensión de la jornada laboral, de la intensificación del trabajo y de la disminución de los salarios. La organización sindical constituye el primer intento de salir de esta situación de simple bestia de carga en la vía de una defensa colectiva para tratar de conseguir mejores condiciones para la venta de su fuerza de trabajo. Este primer paso, esta primera conquista histórica, no es un resultado automático de la situación de la clase obrera, al contrario.

Las masas proletarias se encuentran en esta situación contradictoria y aparentemente paradójica: a pesar de constituir una multitud considerable con intereses idénticos en lo que se refiere a las condiciones del contrato a establecer con el Capital, en cuanto individuos se enfrentan como competidores en el mercado de la compraventa de la fuerza de trabajo. Los sindicatos nacieron como un primer paso para atenuar los efectos de esta competencia que los obreros se hacen entre sí.

La función primera e inmediata de las organizaciones sindicales y de sus luchas es impedir que los trabajadores asalariados estén obligados a aceptar un salario y a trabajar en condiciones por debajo de lo «normal» en sus respectivas ramas de actividad y, en condiciones favorables, para imponer aumentos salariales y la reducción de la jornada laboral. Donde condiciones desfavorables impiden u obstaculizan la coalición y las luchas obreras, rigen las jornada de trabajo extenuantes por su duración e intensidad, y salarios de miseria.

En la pequeña industria (en la textil, en particular), los bajos salarios, las largas jornadas de trabajo, el sistema de remuneración por piezas, no son la consecuencia «natural» de la «baja productividad», sino que son el resultado de la ausencia de organización de esos trabajadores, desperdigados en pequeños talleres. Puede decirse, por el contrario, que la vitalidad de la pequeña industria se nutre del sudor y de la sangre de masas proletarias entregadas al despotismo patronal por la falta de un amplio movimiento de resistencia sindical que sólo puede surgir de los esfuerzos de los trabajadores de las grandes concentraciones industriales, quienes deben arrastrar consigo y volverse los bastiones de la lucha sindical de toda la clase obrera. Últimamente lo hemos visto en el caso formidable de los Astilleros de Gdansk, verdadero polo de organización y fuerza de choque de toda la clase obrera contra la clase capitalista y el Estado polacos, ¡Cuán anti-proletaria es entonces la política del sindicalismo actual de colaboración de clase que encierra a los obreros de las grandes empresas industriales en los límites de la renovación de convenios colectivos de empresa, aislándolos así de las masas trabajadoras de la pequeña industria!

Lo mismo puede decirse de los obreros agrícolas, contra los cuales, además, la clase capitalista ha empleado sistemáticamente la violencia abierta para reprimir la extensión de su organización (ya difícil de por sí) y de sus luchas. Valga el caso de Andalucía y, más allá del Atlántico, el de los obreros de las plantaciones de caña de azúcar del Noreste brasileño que cobran hoy día unos 50 cruceiros (112 pesetas) por una jornada de más de doce horas. Otro caso clásico es el de la construcción en las metrópolis imperialistas, altamente tecnificada y rentable, donde las masas trabajadoras inmigradas (sometidas a toda clase de discriminaciones políticas y sociales que constituyen verdaderas trabas a sus esfuerzos de organización) soportan durísimas condiciones de trabajo con salarios de miseria.

La lucha sindical, verdadera guerra civil larvada

Nos hemos referido más arriba a la duración «normal» de la jornada de trabajo y al salario «normal» en una rama productiva dada y en un período determinado. ¿Pero cómo se ha fijado esa «normalidad»? Ya sabemos que ella no resulta de mecanismos «espontáneos» de la oferta y de la demanda que determinarían la duración de la jornada y el salario en un nivel dado. Por sí misma, la tendencia del Capital es a la prolongación de la jornada laboral, mientras que esta última ha tendido a disminuir históricamente. Esta disminución, pues, no ha resultado de la tendencia del Capital, sino de su opuesto, de una lucha contra esa tendencia, es decir, de la lucha sindical.

La jornada de trabajo oscila hoy entre las cuarenta y las cuarenta y ocho horas en la gran industria de los países capitalistas más desarrollados. Sin embargo, para dar una idea aproximada de la situación de los obreros en Inglaterra a mediados del siglo pasado, basta con observar que en 1833 una ley limita el trabajo infantil a 12 horas diarias (y de los niños de 9 a 13 años a ocho horas). En 1847 este límite legal es bajado a 10 horas. Esto da una pálida idea de lo que era la jornada de trabajo no sólo en la gran industria, sino aún más en la pequeña y en la agricultura. En 1889 el movimiento obrero internacional levanta la bandera de las ocho horas, que es conquistada en ciertos países después de la primera guerra mundial. En otras palabras, la jornada «normal» de trabajo –así como el nivel «normal» del salario– en un momento dado es el resultado de una larga lucha, de una verdadera guerra civil larvada que se extiende durante siglos entre el proletariado y la burguesía.

Pero la jornada de 8 o 9 horas sólo concierne a sectores dados de la producción en los países metropolitanos. Basta con salir de los límites de las grandes empresas para constatar, tanto en la agricultura y en la pequeña industria como en los sectores que se alimentan de «trabajo negro» que la jornada no es allí de cuarenta ni de cuarenta y cinco horas, sino que supera ampliamente las cincuenta y, en ciertos casos, la sesenta horas semanales.

Ahora bien, como el nivel de los salarios y la duración de la jornada de trabajo se resuelven en el terreno de la fuerza, sus límites deben variar según la relación de fuerzas entre las clases opuestas. Esto salta claramente a la vista en algunos países que han ocupado últimamente la crónica.

En primer lugar, Polonia. La eclosión de un poderoso movimiento sindical independiente del Estado capitalista y las impetuosas luchas sindicales generalizadas de estos últimos meses han obligado a la burguesía a concesiones económicas importantes, incluso en pleno periodo de crisis.

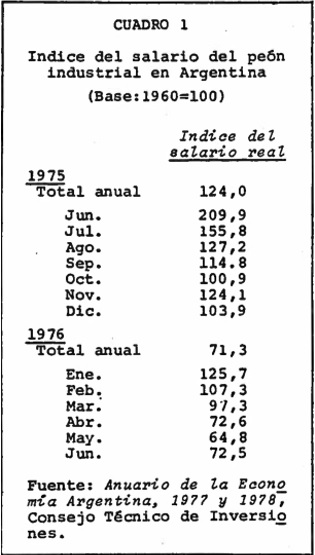

En el otro extremo, Argentina. El gráfico 1 ilustra bien las vicisitudes generales del salario en el período 1968-1978, el que sufre una caída brutal tras el golpe de Estado de 1976. Con el índice 100 en 1960, el salario es de 124 en 1975, 71 en 1976, 54 en 1977 y de 36 en 1978, como resultado de la militarización del trabajo y de la represión de toda actividad sindical. En tanto, la jornada de trabajo prácticamente se duplicó en el último período por la necesidad del pluriempleo para subvenir a las necesidades mínimas de una familia obrera. Un estudio más detallado de la evolución del salario durante la segunda mitad del año 1975 y la primera de 1976 pone bien en evidencia la relación directa entre el salario, la lucha sindical y la relación de fuerza entre las clases (téngase en cuenta que la segunda mitad de 1975 y los tres primeros meses de 1976 fueron de grandes luchas sindicales y de una ofensiva de precios de la burguesía, y que el golpe de Estado tuvo lugar a fines de marzo). Esto está cuantificado en el cuadro 1. En Turquía ha ocurrido algo similar, y la burguesía hubo de movilizar sus tanques para aplastar la resistencia obrera e imponer una relación de fuerzas favorable al Capital, Otro tanto ocurrió en Perú (caída del poder adquisitivo del salarlo de 100 a 68 entre 1972 y 1979, y el de los sueldos de 100 a 49) como consecuencia de una ofensiva burguesa y del sabotaje de las direcciones sindicales amarillas.

GRÁFICO 1

En España, los grandes movimientos huelguísticos de los años 1974-76 provocaron el aumento de los salarios reales en la industria en un 11,4%, 10,9% y 9,4 % respectivamente, mientras que en el año 1977 (cuando ya los sindicatos de colaboración de clases estaban en plena acción) el salario obrero cayó en un 5%[4]. Y esta baja no ha dejado de acentuarse desde entonces.

Es en el terreno de la fuerza donde se determina la amplitud de la jornada laboral y el nivel de los salarios, en medio de una guerra social que por ser más o menos abierta según los casos no deja de ser una guerra civil entre las clases. Por eso, el sindicalismo que clama haber «superado» los métodos de la acción directa, de la movilización del proletariado en el terreno de la huelga, de la extensión de sus movimientos, rechazando los instrumentos de toda guerra social, es simplemente un agente de la burguesía en el seno de las masas trabajadoras, sacrificando de antemano el pellejo de los proletarios en aras del Capital. Este es el caso hoy del sindicalismo oficial del «consenso», de los «pactos sociales», de la «negociación», es decir, del sindicalismo democrático.

***

Hemos visto ya, en los dos capítulos anteriores, que la actividad sindical es una consecuencia inexorable y necesaria de la explotación capitalista, del trabajo asalariado, y que ha de durar lo que dure el capitalismo mismo. El obrero aislado está a merced de la burguesía. Sometidas a la presión espontánea del Capital, las masas proletarias estarían reducidas a la miseria más negra y la degeneración física y moral: la lucha sindical representa un primer paso en la vía de la coalición obrera.

Pero la lucha sindical no tiene solamente un efecto insustituible desde el punto de vista económico y físico, en la medida en que permite tendencialmente a la clase obrera cobrar el precio de su fuerza de trabajo y evitar su usura precoz, y aún mejorar dentro de ciertos límites las condiciones de su compraventa. Ella tiene también un carácter necesario y esencial al superar los límites de los intereses categoriales, pues constituye un primer paso en la vía de la lucha de clases. La lucha y la organización sindicales implican por sí mismas la conciencia de que la explotación de la clase obrera reposa en la fuerza de la burguesía y en la división del proletariado. De allí el peligro que representan para el Orden social burgués; de allí el odio y la obstinación de la burguesía contra las luchas sindicales, y las coaliciones obreras de clase. De allí también su defensa encarnizada por parte de las masas proletarias.

La burguesía tiene tal conciencia de ello que desarrolla los más grandes esfuerzos para obstaculizar y derrotar los intentos que van en ese sentido: desde atizar la competencia entre trabajadores en el seno de la misma empresa, taller e incluso cadena de montaje, hasta aceptar la batalla a ultranza a pesar de las ingentes pérdidas financieras que dicha lucha puede provocarle. El sindicalismo de colaboración de clases «reprocha» a menudo a la patronal esta «actitud intransigente», haciendo las «cuentas» de lo que le cuesta a la empresa el rechazo patronal de las reivindicaciones obreras. Pero el patrón está orientado por un seguro instinto de clase cuando, a pesar de esas pérdidas, busca ante todo la derrota de los trabajadores, para obstaculizar su unión y el sentimiento de la fuerza que resulta de ésta[5].

Nada más lógico, cuando se piensa en las condiciones «normales» de existencia de las masas trabajadoras, en la resignación e indiferencia ante la opresión social que las aplastan, en la competencia desenfrenada que las oponen unas a otras, en el embrutecimiento ideológico, religioso, político y moral en las que viven cotidianamente, en las terribles condiciones de trabajo que hacen de amplias capas de ellas verdaderas bestias de carga, en la desnutrición, ignorancia y alcoholismo que las golpean, y en el peso aplastante de la opresión estatal, social y económica sobre ellas.

El paso de esta situación social de aislamiento, sometimiento y resignación a la coalición obrera significa un paso adelante, un salto cualitativo inmenso para la constitución de una fuerza de clase capaz de contrarrestar el despotismo patronal y elevar a sus miembros a la altura de una colectividad trabajadora con una voluntad propia. Por eso, el resultado más importante de la lucha sindical es la unidad y solidaridad crecientes entre los explotados, la forja del espíritu de rebeldía entre los oprimidos contra las condiciones que les impone este régimen social de explotación, y la escuela de lucha que ésta significa contra la sociedad burguesa.

En efecto. Las masas proletarias que son incapaces de reaccionar contra las condiciones materiales de existencia y de trabajo que sufren en esta sociedad, al nivel más elemental, que es el de la venta de su fuerza de trabajo, que no son capaces de conducir una guerra de guerrillas contra la patronal, y, peor aún, que no sienten siquiera la llama de la revuelta ante las mil infamias que la burguesía y sus capa taces les imponen día a día, son masas que son aún más incapaces de llevar adelante una lucha contra las raíces mismas de su explotación, es decir, por la destrucción del capitalismo. Para poder atacar en sus fundamentos esta sociedad, hay que aprender primero a defenderse contra sus consecuencias.

Por esta razón, las luchas sindicales y la defensa de la organización obrera de defensa económica se vuelven para los trabajadores más importantes que los resultados tangibles a nivel del salario mismo. Así, los obreros reaccionan y deben reaccionar sindicalmente incluso cuando sus iniciativas aparecen como poco «rentables», como es a menudo el caso de la lucha contra los despidos (el cierre de una fábrica por ejemplo) o la pérdida del poder adquisitivo en períodos de recesión generalizada, porque es una necesidad incluso moral el reaccionar contra las condiciones sociales que hacen que los trabajadores deban sufrir los dictados de un modo de producción que no está al servicio de ellos, sino del Capital.

¡Cuántas veces la burguesía y sus escribas estipendiados han mostrado a los proletarios que los «costos» de su lucha sindical son a menudo mayores que los aumentos salariales que han podido conseguir! Pero con un seguro instinto de clase, tan seguro como el de la burguesía que combate los esfuerzos sindicales de la clase obrera a pesar de los gastos que esto le ocasiona, los proletarios renuevan incesantemente sus esfuerzos de lucha y de organización sindicales, precisamente porque constituyen uno de los medios de la unificación y organización de la clase obrera contra la explotación burguesa, a pesar de lo que les cueste en víctimas y pérdidas materiales, precisamente porque se trata de uno de los frentes de la batalla entre las dos clases irreductiblemente antagónicas de esta sociedad, uno de los frentes de la guerra civil entre el proletariado y la burguesía : el objetivo de toda guerra es ganarla aplastando al adversario, a pesar de los sacrificios que toda guerra conlleva.

Precisamente por todo esto, las organizaciones sindicales de clase han de considerarse a sí mismas y actuar en cuanto representantes del conjunto de los intereses materiales de todo el proletariado, demostrando a las capas más amplias y profundas, oprimidas y desguarnecidas de la clase obrera, las potencialidades contenidas en la vía de la lucha y de la solidaridad proletarias, suscitando en ellas el espíritu de revuelta y aportándoles el apoyo material y combatiente de los sectores más concentrados y decisivos del proletariado industrial.

¿Hay acaso que añadir que esta necesaria actividad del sindicalismo de clase está en las antípodas de la acción del sindicalismo democrático? Este último mantiene en el aislamiento más desesperante a los sectores obreros de la pequeña industria y a los jornaleros agrícolas, inculcando entre los obreros de la gran industria (no por ello mejor defendidos) un espíritu corporativista estrecho.

La gran fuerza de atracción del movimiento sindical de lucha de clase no reside tanto en las esperanzas de ventajas inmediatas que logre dar a los obreros, sino en que logre arraigar entre todos los explotados asalariados que su objetivo no está circunscrito dentro de límites categoriales egoístas, sino que apunta a la emancipación de todos los asalariados explotados y oprimidos por el Capital. ¡¿Cómo sorprenderse, entonces, de que en la historia del movimiento obrero la extensión más amplia y profunda del movimiento sindical haya estado vinculada de la manera más estrecha con la acción de movimientos políticos que prefiguraban abiertamente la destrucción del capitalismo y la instauración de la sociedad sin clases?!

***

Los límites de la lucha sindical

La enorme importancia de la lucha y organización sindicales como primer paso en la vía de la lucha de clase, no debe hacer olvidar sus propios límites.

En primer lugar, la lucha por los salarios y el tiempo de trabajo, necesaria y esencial para la clase obrera mientras sobreviva el capitalismo, contrarrestan las tendencias que resultan de este modo de producción a la baja de los primeros y al aumento del segundo, pero, por sí misma, no atenta contra la sociedad burguesa y la explotación capitalista. Los objetivos de la lucha económica en general combaten los efectos de esta sociedad, y no sus causas; pueden mejorar dentro de ciertos límites las condiciones de existencia de los esclavos asalariados, pero no atacan por sí mismos el régimen capitalista.

Los aumentos salariales (y la disminución del tiempo de trabajo) provocan una disminución de la plusvalía que corresponde al conjunto de la clase capitalista. Pero no alteran para nada la condición de sin reserva de la clase proletaria y de poseedora de todos los medios de producción de la clase burguesa, que es lo que obliga a los obreros a vender mes a mes, o día a día, su fuerza de trabajo. Tanto antes como después de los aumentos de salarios y de la disminución del tiempo de trabajo, los obreros continúan en su condición de obreros, mientras que los patrones continúan en su condición de patrones. Ha podido descender el grado de explotación, pero no ha desaparecido la explotación misma. Para esto sería necesario liquidar la apropiación privada de la producción social, poner a ésta última a disposición, no de la empresa, sino de la sociedad en su conjunto, eliminando así el intercambio mercantil y, por consiguiente, el salariado, es decir, el intercambio de la fuerza de trabajo por un jornal. El combate para poner los medios de producción y los productos de todo el trabajo social en manos de la sociedad toda, arrancándola a la clase de los capitalistas, supera los límites y el ámbito de la lucha sindical: semejante objetivo final es el de la lucha política revolucionaria, y exige el derrocamiento del poder de la clase burguesa, que es el garante de la propiedad capitalista y de la separación de la clase proletaria de los productos de su trabajo. Para nosotros, marxistas revolucionarios, esto supone la insurrección violenta y la destrucción del Estado burgués, la instauración de un nuevo Estado de la clase revolucionaria, el de la dictadura proletaria que, durante todo el período histórico de transición del capitalismo al socialismo, mantenga a la clase derrotada en condiciones de sometimiento político, desbaratando sus intentos contrarrevolucionarios, al mismo tiempo que ha de ejecutar las medidas en el terreno económico y social tendentes a la destrucción de las relaciones de producción capitalista y al parto de la nueva sociedad.

La lucha económica, por sí misma, no cuestiona el modo de producción capitalista ni el Estado burgués que la defiende. Sólo la lucha política puede superar los intereses de categoría para plantear al conjunto del proletariado la destrucción del capitalismo y, precisamente para eso, la del poder burgués. La lucha sindical, que constituye un paso fundamental en la vía de la superación de la competencia que los obreros se hacen entre sí, al no poder superar por sí sola los objetivos inmediatos que le dan origen, sólo puede constituir un primer paso, un primer estadio de la unificación del proletariado en la lucha contra la clase dominante. En este terreno, las masas obreras se mueven aún como clase para el Capital proponiéndose objetivos en el marco de la sociedad burguesa. La unificación contra el Capital de los esfuerzos del conjunto del proletariado, que a su vez está dividido por infinitas condiciones materiales de trabajo y de existencia, suponen un objetivo que trasciende los intereses inmediatos y coyunturales, es decir, supone la lucha por un nuevo modo de producción; y sólo en la medida en que lo posee, subordinando e integrando el accionar de las masas a su logro, puede decirse que la clase obrera actúa como clase para sí, con una voluntad y un objetivo históricos propios. Para nosotros, comunistas marxistas, esto supone la acción política del partido revolucionario de clase, el que condensa en sí esa conciencia y voluntad revolucionarias, y cuyo papel organizador y dirigente asegura la continuidad histórica de la lucha de emancipación de la clase obrera más allá de los vaivenes de la coyuntura, más allá del accionar inmediato de las masas explotadas.

Pero aún dentro del ámbito de la defensa económica, la lucha sindical es incapaz de asegurar «conquistas» estables a los trabajadores asalariados. Es que la lucha sindical, que contrarresta la tendencia del capital a la devaluación de la fuerza de trabajo que resulta de la extensión del maquinismo y de la gran industria, es incapaz de eliminar esa tendencia inherente al capitalismo mismo. Y esta situación está agravada aún por el hecho de que el ejército industrial de reserva, o sea, la masa de los proletarios en paro, crece tendencialmente con la acumulación de Capital en manos de la clase poseedora y ejerce una presión tendencialmente creciente a la baja de los salarios.

Por otra parte, la concentración constante del Capital ha llevado a su vez al desarrollo de la organización de la clase patronal, a la intervención creciente del Estado burgués en las relaciones entre las clases, al servicio, por cierto, de los capitalistas, lo que hace que la clase obrera se encuentra hoy con un enemigo cada vez más organizado y pertrechado para contrarrestar sus esfuerzos sindicales. La concentración creciente de las masas obreras en las grandes fábricas y empresas no se ha traducido en una capacidad constante de organización y de lucha en el terreno sindical simétrica al de la clase enemiga. Entre estas razones está no sólo el hecho de que la concentración del Capital significa concentración de la riqueza y del poder burgueses, sino también en el hecho de que la clase enemiga ha logrado, en el curso de casi un siglo, corromper y mantener en el seno de las masas proletarias a verdaderos agentes al servicio de sus intereses, representados hoy por las burocracias de las grandes organizaciones sindicales democráticas (o, lo que es lo mismo, amarillas). Así, la lucha sindical, que ha sido siempre una lucha desigual entre los sin reservas, por una parte, y los detentores de toda la riqueza y del poder, por otra, ha visto reforzarse en el curso de este siglo las condiciones generales de inferioridad del proletariado en el terreno de la compraventa de su fuerza de trabajo.

La historia de las luchas sindicales es, en sus líneas generales, una larga serie de derrotas interrumpidas por victorias aisladas. Pero aunque estas organizaciones económicas son impotentes contra las grandes causas que determinan la ley de la oferta y la demanda en el mercado del trabajo, siéndoles imposible impedir la caída de los salarios en épocas de crisis o aumentarlos en épocas de auge económico más allá de lo establecido por la competencia entre los capitalistas, ellas pueden sin embargo actuar útil y positivamente sea para acelerar las alzas salariales en época de reanudación económica, sea para retrasar su caída en época de crisis.

Pero, precisamente, las vicisitudes de la producción capitalista, con sus inexorables crisis cíclicas regulares, al destruir no menos inexorablemente las «conquistas» económicas arrancadas en el período anterior a la clase patronal, obligando al proletariado a batallas económicas de retaguardia, demuestran fehacientemente a las masas obreras que la lucha sindical en general gira en torno a un círculo vicioso, a un círculo infernal que no tiene salida en el terreno económico mismo.

Las luchas económicas de la clase obrera mantienen la rapiña y el despotismo capitalistas dentro de ciertos límites y alimentan la oposición permanente, una verdadera guerra de guerrillas de los trabajadores asalariados contra la burguesía explotadora. Pero hacen aún más: a través de sus avances y retrocesos de nunca acabar, demuestran claramente a los obreros que se necesita algo más que huelgas, movilizaciones y organizaciones económicas para quebrar la dominación de la burguesía y emanciparse de la explotación capitalista, y que, para esto, se necesita la lucha revolucionaria y sus instrumentos políticos.

***

Los capítulos anteriores de esta serie (véase El Comunista nº 40, 41, 43 y 44) mostraron sucesivamente: a) las raíces materiales e inarraigables –mientras dure la sociedad burguesa– de las luchas de defensa de la fuerza de trabajo del proletariado que giran fundamentalmente en torno a la defensa del salario y a la disminución del tiempo de trabajo; b) la significación de las asociaciones obreras de defensa económica en cuanto instrumentos imprescindibles para superar la competencia que los obreros se hacen entre sí en cuanto vendedores de fuerza de trabajo, y para oponer una lucha colectiva a la clase capitalista, pues el antagonismo irreductible entre ganancia del capital y salarios se resuelve en el terreno de la fuerza, de una verdadera guerra civil larvada; c) la importancia fundamental de estas luchas y organizaciones en cuanto primer estadio del movimiento de clase, en cuanto terreno del despertar de los trabajadores a la conciencia de su oposición social y económica a la clase capitalista en su conjunto, en cuanto terreno del aprendizaje de la guerra social contra la clase burguesa; d) los límites de la lucha sindical misma, que sólo contrarresta los efectos que el capitalismo hace pesar sobre las condiciones de vida y de trabajo del proletariado, sin por ello atacar sus causas mismas, y que incluso en el terreno de la defensa económica a secas es incapaz de contrarrestar en forma durable las tendencias profundas del capitalismo a desvalorizar esta fuerza de trabajo y al incremento del ejército industrial de reserva; f) y finalmente, que la lucha sindical, a través del círculo infernal constituido por los ciclos de aumentos y caídas de los salarios y del tiempo de trabajo, ofrece una base material de comprensión de que la emancipación de la clase explotada no puede lograrse en el terreno sindical, sino que exige una lucha revolucionaria que supere los límites de la empresa y de la categoría, es decir, una lucha política que quiebre el poder político de la burguesía y que abra la posibilidad de la destrucción del capitalismo mismo: en otras palabras, una de sus potencialidades fundamentales reside en la posibilidad de volverse una palanca de la lucha de la emancipación del proletariado, un terreno de la preparación revolucionaria.

Las dos vías históricas del sindicalismo

La corriente revolucionaria estuvo representada por dos grandes tendencias desde fines del siglo pasado y a comienzos de este siglo: la socialista (representada en España por la UGT en sus orígenes) y la «sindicalista revolucionaria» (o anarcosindicalista, representada aquí por la CNT). Pero, precisamente, el potencial subversivo encarnado por este sindicalismo hizo que la burguesía tratase por todos los medios posibles de esterilizarlo. Para ello, el sector más lúcido de la clase capitalista, hoy se diría «progresista», desarrolló una política no ya de represión abierta del movimiento sindical, sino de institucionalización del mismo, haciendo que el Estado participase activamente en la «regulación de las relaciones laborales» y dando un lugar activo al sindicalismo en las mil y una comisiones y «negociaciones» entabladas oficialmente entre la patronal y los representantes sindicales.

Así surgieron y ganaron influencia las corrientes reaccionarias dentro del sindicalismo socialista y “sindicalista revolucionario”, provocando hasta en los partidos socialistas y dentro del anarquismo mismo corrientes que preconizaban una colaboración directa con el Estado burgués.

Precisamente por esta última razón, en el movimiento obrero siempre ha existido una trinchera que separaba dos grandes orientaciones: por una parte, la reaccionaria que quería encerrar el sindicalismo en el mero terreno de la compra-venta de la fuerza de trabajo, preconizando la separación de las organizaciones sindicales de toda actividad de la clase que no se refiera directamente a las reivindicaciones económicas; por otra, la revolucionaria que preconizaba ligar las organizaciones sindicales a los esfuerzos del proletariado para salir de aquel ciclo infernal, para ligarlo a la lucha por la destrucción del capitalismo. La primera, que en sus inicios podía ser calificada de corporativa, cambió posteriormente de pelaje, porque la suerte misma del proletariado en el régimen burgués demostraba cotidianamente que la fuerza política de la burguesía, y por consiguiente de su Estado, era un factor determinante de la lucha económica de la clase capitalista contra el proletariado. Entonces, las tendencias reaccionarias dentro del sindicalismo buscaron apoyos políticos dentro del Orden burgués para tratar de presionar a través de los resortes estatales en favor de los asalariados.

Así, muy temprano, el sindicalismo inglés trató de vincularse con el partido burgués liberal para lograr reformas favorables a la clase obrera, y desde comienzos de este siglo los sindicatos ingleses se dieron un partido, el Labour Party, encargado –en principio– de tratar de realizar sus aspiraciones económicas estrechas mediante la participación en el Estado burgués, Parlamento y gobierno.

El sindicalismo americano, profundamente contrarrevolucionario, siempre ha dado su apoyo a partidos burgueses –generalmente al partido demócrata– tratando de negociar su caudal electoral contra migajas que la burguesía podía dejarle caer de su festín imperialista.

La segunda, la corriente revolucionaria, siempre trató de utilizar el caudal de experiencia de las luchas sindicales para demostrar la imposibilidad de mejoras estables en la sociedad capitalista, y, aún más, la necesidad de superar los límites de la lucha económica misma para emancipar a la clase explotada, mientras tendía con todas sus fuerzas a hacer palanca en la extraordinaria capacidad de organización y movilización del movimiento sindical para arrastrar a las más amplias masas proletarias en la lucha multiforme, económica, social y política, contra la clase burguesa (contra la represión burguesa y la política imperialista, contra la guerra y el militarismo, etc., etc.).

El desencadenamiento de la primera guerra mundial, que provocó la capitulación de la mayoría de los partidos socialistas y de buena parte del «sindicalismo revolucionario» ante sus respectivas burguesías, suscitó a su vez el paso de las grandes confederaciones, en Francia, Inglaterra, Alemania, Austria, etc., controladas por unos y otros, a la política de colaboración de clases, es decir, a la política del sindicalismo amarillo.

En aquellos años, la UGT española, controlada por el PSOE, estaba a remolque de la política de entendimiento con la burguesía «progresista», como ya fue visible en el sabotaje de la huelga general de 1917 en aras de la reforma del Estado monárquico.

La ola revolucionaria que sacudió toda Europa en los años 1917-1923 provocó una lucha aguda entre la corriente sindical reaccionaria y la revolucionaria. La constitución de la III Internacional y la lucha de los partidos comunistas, escindidos de los viejos partidos socialistas, permitió hacer palanca en la profunda ola de luchas sociales y en la intensa actividad sindical de las masas para contrarrestar en una buena medida las tendencias reaccionarias del sindicalismo, ahora capitaneadas por las burocracias socialdemócratas. La exacerbación de esta lucha condujo incluso a escisiones sindicales, como fue el caso en Francia.

La victoria internacional del sindicalismo amarillo

Pero, a su vez, la degeneración estalinista de la Internacional Comunista liquidó la única fuerza política que luchaba consecuentemente por mantener el sindicalismo en la vía de la lucha de clase, en la vía de la oposición consecuente a la clase burguesa. Y lo hizo en nombre de la «defensa de la democracia contra el fascismo», con la política de los Frentes Populares en Francia, en España, por doquier.

En España, la UGT controlada por los socialistas ya habla participado, durante la dictadura de Primo de Rivera, en la institucionalización de las relaciones laborales, y, por eso mismo, Largo Caballero fue nombrado Consejero de Estado del régimen militar. Esa política reaccionaria del sindicalismo socialista se prolongó durante toda la II República.

La corriente revolucionaria en el sindicalismo español estaba representada entonces por la CNT, dominada por los anarquistas. Pero ya durante los años 30 el anarquismo español osciló entre la política del apoyo tácito a sectores burgueses considerados como más «progresistas» (así ocurrió con el apoyo electoral (!) tácito acordado por los anarquistas a la burguesía «de izquierda») y un aventurerismo insurreccionalista que era la otra cara de aquellas capitulaciones. Pero no cabe duda que las masas trabajadoras veían en la CNT su organización de combate sindical y hasta un instrumento de su lucha revolucionaria.

Pero la guerra civil se en cargó de disipar las ilusiones. Mientras la UGT continuó su política de colaboración de clases con el Estado y las fuerzas de la democracia burguesa, ayudando a someter al proletariado influenciado por ella a las maniobras –protagonizadas por la socialdemocracia y el estalinismo– de desarme de las masas obreras, la CNT –que tenía en sus manos el control de toda Cataluña– entró a su vez a participar en el Estado burgués y en la política de colaboración con la burguesía republicana y las fuerzas «obreras» a su servicio, y esto contra los principios anti-estatales y anti-burgueses proclamados por el anarquismo.

Ya a mediados de los años 30, una sola orientación domina la escena sindical a escala internacional: la del amarillismo.

A la salida de la II guerra mundial el cuadro no solo no cambia, sino que se consolida con la participación de las grandes con federaciones controladas por socialdemócratas y estalinistas en el esfuerzo bélico y en la reconstrucción de las economías capitalistas diezmadas, sacrificándoles las reivindicaciones de las masas obreras que salían de un ventenio de crisis y devastaciones.

En realidad, esta curva general del sindicalismo en el curso del siglo XX expresa la tendencia a su integración en las redes del Estado burgués, representante general de los intereses de la clase capitalista, tendencia sólo contrarrestada en breves periodos gracias a la lucha revolucionaria de vanguardias obreras.

En España, donde el franquismo habla eliminado todo sindicalismo que no fuese el vertical, el movimiento sindical comenzó a renacer durante los años 50/60. En el próximo número veremos cómo, aquí también, se han quemado las etapas de este curso internacional del sindicalismo democrático, de colaboración de clases, ilustrando, una vez más, la imposibilidad material de la «neutralidad política» del sindicato y la necesidad de vincularlo estrechamente a la lucha revolucionaria por la destrucción del capitalismo para llegar a mantenerlo durable y consecuentemente en las vías de la lucha por la defensa intransigente de las condiciones de vida y de trabajo de las masas proletarias.

[1] En San Pablo (Brasil), en tanto el salario de un obrero descendía a más de la mitad tras el golpe de Estado de 1964, la tasa de mortalidad infantil subía en los diez años que van de 1960 a 1970 de un 63 por mil a 90 por mil.

[2] En España, el porcentaje de mujeres en la población activa pasó de un 24% en 1964 a un 27,7 % en 1974 (Anuario Económico y Social de España, 1977).

[3] Renta Nacional de España (1955-1975), Banco de Bilbao y Boletín Estadístico del Banco de España. Lo que nos interesa de esos datos es la tendencia reconocida implícitamente en las cifras oficiales, no los datos mismos que subestiman sistemáticamente las cifras reales. En 1980 se estima que la cifra de paro real es superior a los 2.500.000 parados.

[4] Banco de Pagos Internacionales, 48º Informe Anual, Basilea, 1978.

[5] Se trata de un instinto y una conciencia de toda la clase burguesa: hace unos años, durante una gran huelga de la Renault en París, esta empresa contó con la solidaridad activa de sus competidoras, en especial Citroën, quienes le hicieron trabajos en sus propios talleres, para permitirle así un más amplio margen de maniobra contra los trabajadores en huelga. ¡Tan grande es el miedo burgués a que los esfuerzos de los explotados encuentren la vía de la solidaridad de clase!